Fecha de recibido: 15 de junio 2023 | Fecha de aprobado: 22 de agosto 2023 |

| Reception date: June 15, 2023 | Approval date: August 22, 2023 |

| Data de recebimento: 15 de junho de 2023 | Data de aprovação: 22 de agosto de 2023 |

Javier Alberto Castrillón Riascos

jcastrillonriascos@gmail.com

Doctorando en Estudios Políticos Oficial − Fuerza Aeroespacial Colombiana, Colombia Rol del investigador: teórico y escritura

PhD Candidate in Political Studies Officer – Colombian Aerospace Force, Colombia Researcher’s role: theoretical and writing

Doutorando em Estudos Políticos Oficial – Força Aeroespacial Colombiana, Colombia Função do pesquisador: teórico e redação

Carlos Andrés Suárez Amador

carlos.suarez5@est.uexternado.edu.co

Doctorando en Estudios Políticos Teniente Coronel (R) − Policía Nacional, Colombia Rol del investigador: teórico y escritura

PhD Candidate in Political Studies Lieutenant Colonel (R) – National Police, Colombia Researcher’s role: theoretical and writing

Doutorando em Estudos Políticos Tenente-coronel (R) – Polícia Nacional, Colombia Função do pesquisador: teórico e redação

Estado emprendedor y plan nacional de desarrollo, 2022-2026: oportunidades para la seguridad y defensa colombiana

Resumen: La guía de la mano invisible de la economía sobre el desarrollo industrial no ha probado ser una opción con beneficios sociales y económicos claros. El caso de Colombia no es la excepción. ¿Cómo recuperar el rol del Estado colombiano como impulsor de dinámicas de crecimiento, innovación y desarrollo desde el sector seguridad y defensa? Este artículo argumenta que, desde la perspectiva de la economía misional de Mariana Mazzucato, es posible lograrlo. Modelo que es entendido por las naciones latinoamericanas al recordar la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (isi) aplicada durante la segunda mitad del siglo xx. El estudio usa métodos cualitativos e historiográficos para analizar fuentes primarias y secundarias. El resultado muestra cómo el sector de seguridad y defensa colombiano puede impulsar el Estado emprendedor gracias a sus capacidades industriales y logros pasados. Opción arraigada en las posibilidades abiertas por el plan nacional de desarrollo (pnd) y la política sectorial, 2022-2026.

Palabras clave: economía política; defensa; desarrollo económico; industrialización; seguridad del Estado.

Entrepreneurial state and national development plan, 2002-2026: opportunities to the Colombian security and defense sector

Abstract: The economic invisible hand guide of industrial development has not proven to be an option with clear social and economic benefits. The case of Colombia is not an exception. How do we recover the role of the Colombian State as a growth, innovation, and development promoter from the security and defense sectors? This article argues that, from Mariana Mazzucato’s missional economy perspective, it is possible to achieve it. A model that is understood by Latin-American nations as it remembers the import substitution industrialization strategy (isi) applied during the second half of the 20th century. The study uses qualitative and historiographic methods to analyze primary and secondary sources. The results show how the Colombian defense and security sector can boost the entrepreneurial state thanks to its industrial capabilities and past achievements. Option rooted in the possibilities opened by the national development plan (pnd) and the sectoral policy, 2022-2026.

Keywords: Political economy; defense; economic development; industrialization; state security.

Estado empreendedor e plano de desenvolvimento nacional, 2002-2026: oportunidades para o setor de segurança e defesa colombiano

Resumo: A orientação da mão invisível da economia sobre o desenvolvimento industrial não tem se mostrado uma opção com claros benefícios sociais e econômicos. O caso da Colômbia não é exceção. Como recuperar o papel do Estado colombiano como promotor de dinâmicas de crescimento, inovação e desenvolvimento do setor de segurança e defesa? Este artigo argumenta que, sob a ótica da economia missionária de Mariana Mazzucato, é possível alcançá-lo. Modelo que é entendido pelas nações latino-americanas ao relembrar a estratégia de industrialização por substituição de importações (isi) aplicada durante a segunda metade do século xx. O estudo utiliza métodos qualitativos e historiográficos para analisar fontes primárias e secundárias. O resultado mostra como o setor de segurança e defesa colombiano pode promover o estado empreendedor graças às suas capacidades industriais e conquistas passadas. Opção alicerçada nas possibilidades abertas pelo plano nacional de desenvolvimento (pnd) e pela política setorial, 2022-2026.

Palavras chave: economia política; defesa; desenvolvimento econômico; industrialização; segurança do Estado.

Introducción

El rol del Estado en la economía depende del sistema de creencias con el que los tomadores de decisiones dan forma a las políticas públicas. Tal sistema es influido por un conjunto de ideas que circulan en el sistema internacional y que encuentran en los organismos multilaterales, gobiernos y comunidades epistémicas a legitimadores que convierten la teoría en praxis: el avance del neoliberalismo responde a ese proceso. Desde la década de los setenta, este ha mostrado cómo el Estado se ha replegado para dar lugar a un sector crediticio al que se le delegan tareas propias del sistema de bienestar, desmontando las responsabilidades de lo público para su gestión y ejercicio (Streeck, 2013). En Latinoamérica, el repliegue del Estado se ha evidenciado adicionalmente, por su rol limitado como industrializador; lo que lo ha llevado en algunos casos (por ejemplo Chile) a ser un mero regulador económico, mientras que, en otros, se ha apartado de tal concepción para mantener ciertos controles sobre la industria y guiar el capitalismo (por ejemplo Brasil) (Bertóla y Ocampo, 2010; Bizberg, 2014). En el caso de Colombia, la apertura económica de principios de la década de los noventa redujo la participación de la industria en el PIB, pasando de un 23.2 % en 1975 a un 15.1 % (Vallejo, 2014); más tarde, hacia la primera década del 2000, se ubica entre un 9 % y un 12 % (Buendía et al., 2016, p. 74).

Revertir esa relación nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo recuperar el rol del Estado colombiano como impulsor de dinámicas de crecimiento, innovación y desarrollo desde el sector seguridad y defensa?; de esta manera el replantear las relaciones entre gobierno, academia, empresas públicas y privadas, junto a la consecución de medidas tendientes a la reindustrialización, para fortalecer la economía nacional, podría crear una oportunidad para la institucionalidad policial y castrense; esto con relación al emprendimiento, la innovación, la investigación y el desarrollo, aprovechando la experiencia y capacidades técnicas ya existentes. Paradigma expuesto en una propuesta conocida como economía misional, impulsada por la economista Mariana Mazzucato y el ucl Institute for Innovation & Public Purpose (iipp), asumido por el gobierno colombiano en el plan nacional de desarrollo (pnd) Colombia Potencia Mundial de la Vida, 2022-2026. Iniciativa que, en esencia, reedita postulados del modelo de industrialización dirigida y de sustitución de importaciones (isi).

El objetivo de este artículo es relacionar la propuesta de economía misional con las capacidades industriales del sector seguridad y defensa, como un motor de la economía estatal con referentes claros en el modelo isi y el pnd. Lo anterior, será elaborado en tres secciones: la primera, analizando los argumentos de Mariana Mazzucato sobre un enfoque misional ambicioso e inspirador para la economía estatal; la segunda, revisitando lo desarrollado por el modelo isi; y la tercera, a partir del estudio de caso colombiano en términos del pnd 2022-2026 y de la política de seguridad y defensa nacional.

Este artículo hace uso de fuentes secundarias para estudiar las propuestas de economía política realizadas, junto a fuentes primarias gubernamentales – oficiales y discursivas–, para caracterizar las políticas públicas de industrialización en el sector de la seguridad y defensa nacional. Se aplicará una metodología cualitativa e historiográfica, junto a algunos elementos estadísticos sobre el comportamiento económico del modelo isi.

El Estado como emprendedor: enfoque económico misional

El desarrollo de objetivos ambiciosos, como lo fue el alunizaje durante el gobierno Kennedy, implicó la unión de gremios privados y del gobierno central en torno a un propósito que demandó gran innovación, riesgos y cooperación multisectorial. Esta proyección generó cambios organizacionales, de información y tecnológicos, aplicados, a la par y posteriormente, en industrias que llegaron a ser líderes en sus respectivas áreas (Boeing y Apple), al igual que en disciplinas que experimentaron adelantos vertiginosos (alimentos, medicina, biología, microbiología, materiales, ingeniería, electrónica, ciencias aeroespaciales y computación).

Las consecuencias de este devenir no solo se sintieron en la invención de nuevos bienes y servicios, sino también en campos políticos y sociales que permitieron mejorar la situación de miles de personas que, hasta ese momento, sufrían la exclusión del sistema en su vida diaria. Este fue el caso de las mujeres afroamericanas, quienes con la implementación del software en la misión Apolo, por ejemplo, se prepararon como programadoras, asumiendo nuevas tareas que mejoraron sus condiciones de vida (Mazzucato, 2021).

La misión a la luna permitió establecer que el Estado es, en esencia, un motor de desarrollo cuya acción deviene en beneficios diversos y efectos spillover, sobre todo si existe una priorización del bien público sobre los rendimientos. En la actualidad, tópicos como la lucha contra el cambio climático, la eliminación de la pobreza, la salud pública o la educación, pueden motivar un sentido similar, misional y vinculante, de gran alcance para la sociedad (Mazzucato, 2014).

Sin embargo, según Mazzucato (2021), el pensamiento convencional observa al Estado, como un mero regulador y corrector de los mercados; situación generada por el avance de un Estado deudor y neoliberal, el cual, llevó a los sistemas de protección social a ser acogidos por un keynesianismo privado (toma de créditos por los trabajadores para suplir subvenciones sociales) (Streeck, 2013).

Desde los años ochenta, la doctrina neoliberal Thatcher-Reagan influenciaría profundamente a los gobiernos, haciéndolos ver como maquinarias que deben ser reducidas y que suprimen la innovación del sector privado, percepción que ha impedido la orientación misional de los gobiernos hacia la innovación. Un asunto similar es esgrimido por Streeck (2013), quien argumenta cómo la transformación neoliberal en la década de los setenta obligó al Estado a replegarse y financiar políticas públicas a partir de la deuda privada, limitando su intervención en el mercado. Subvertir esto implica repensar la actividad del gobierno, entendiendo que en el centro de esta y de las acciones que debe asumir (inversión directa, subsidios, impuestos y regulaciones), se encuentra la relación Estado-capitalismo (Mazzucato, 2021).

Dicha relación reviste de gran importancia al ser la acción estatal una variable preponderante en las correcciones que se deben hacer a un sistema en crisis. Fenómeno que se deja sentir en la disfuncionalidad del capitalismo, que para Mazzucato (2021), radica en cuatro elementos: la especulación, la financiarización de los negocios en detrimento de la producción, la emergencia climática (sistema basado en combustibles fósiles) y los gobiernos lentos o ausentes; a la luz del capitalismo, tal como es concebido, los beneficios permanecen en un tutelaje privado, mientras que las pérdidas adquieren un carácter público, obligando a los gobiernos a establecer medidas de salvamento para evitar crisis mayores. Lo anterior también es expuesto por Streeck (2013) y Stiglitz (2012), quienes argumentan que las transformaciones neoliberales han tenido una tendencia favorable a la acumulación de las elites más acaudaladas, debiéndose a que las reglas económicas y políticas han sido moldeadas por ese mismo sector de la población en los Estados más desarrollados.

Asumir la misión de reformar la relación Estado-capitalismo, involucra dar al primero un rol de coformador de la economía y los mercados, otorgándole responsabilidades de inversor de primer nivel; una obligación que debe compartir con la sociedad civil, empresas y sindicatos (Mazzucato, 2021). Parte de ello radica en romper con los mitos existentes sobre su nula idoneidad como emprendedor, por lo que para Mazzucato (2021), es importante superar cinco percepciones que crean la imagen de ineficiencia estatal para la economía y el sistema:

1. Las empresas crean valor y asumen el riesgo, mientras que los gobiernos aportan seguridad y facilitan el trabajo (no obstante, el Estado tiene un rol primordial en la creación de valor y en asumir riesgos financieros de propósitos ambiciosos).

2. El propósito del gobierno es corregir las fallas del mercado, teniendo en cuenta que los diversos actores, burócratas y políticos, se comportan de forma racional (según esto, el gobierno se debe limitar a proveer los bienes que los privados no están interesados en producir).

3. El gobierno debe funcionar como una empresa (este mito asume que el sector público y privado son competidores).

4. La externalización ahorra dinero del presupuesto y reduce riesgos (en realidad, la externalización erosiona capacidades del sector público).

5. Los gobiernos no deben elegir ganadores (sin embargo, es imperativo que el Estado dirija la economía y estimule actividades lucrativas mediante selección, apoyos y subvenciones).

Miles (2012), ejemplifica este último punto con la experiencia del Reino Unido en el desarrollo de estrategias (foresight) para tender puentes a lo largo del sistema de innovación nacional, permitiendo establecer oportunidades que atiendan necesidades priorizadas. De esta forma, el gobierno fue más allá de la mera acción de dar forma a políticas, medidas e incentivos. Este mismo énfasis ha sido aplicado en Estados Unidos y Canadá como modelo de toma de decisiones y planeación de prospectiva tecnológica para los países (por ejemplo, Technology Foresight Programmes) (Miles, 2010).

En tal sentido, romper el estereotipo de un Estado poco eficiente como emprendedor, implica desarrollar una mirada misional. Opción que incorpora un pensamiento propositivo, para asumir los riesgos y costos de innovar, impulsar modelos organizacionales novedosos, promover colaboraciones intersectoriales dirigidas a generar spillovers, proyectar horizontes de largo plazo y presupuestos basados en resultados, así como establecer sociedades dinámicas entre el sector público y privado (Mazzucato, 2021). Actualmente, el cumplimiento de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, según Mazzucato (2021), tiene el carácter inspirador y ambicioso que se requiere, para formular cambios transversales en múltiples dimensiones (políticas, económicas y sociales).

Para seleccionar una misión, debe existir un parámetro guía: motivar múltiples soluciones. En tal sentido, el objetivo debe ser lo suficientemente amplio (la transición energética), para que al juntar proyectos e ideas diversas, se alcance la misión específica. De igual modo, el sentido de misión cambia la forma de asociación público-privada y su modelo de financiación: debe existir coinversión, compartir el riesgo y las recompensas. Por otro lado, ambos sectores deben trabajar para la obtención de logros sociales; esto como primera obligación (Mazzucato, 2021). Un discurso similar se establece en torno a las economías sostenibles como parte de un esfuerzo conjunto que ha sido bautizado como green keynesianism, retomando la función del Estado como financiador de iniciativas públicas que activen la economía (Jacobs, 2012).

A dicha voluntad interinstitucional es posible articular organizaciones ciudadanas, quienes tendrían funciones específicas en la evaluación de propuestas, fiscalización de proyectos, estructuras de asesoría y en la linealidad que deben tener las misiones con los valores, necesidades y expectativas nacionales (Mazzucato, 2021). Propuesta que pone en el centro del debate la participación pública en el desarrollo de alternativas de producción, demanda que se enlaza con las propuestas heterodoxas de economía del decrecimiento que articulan a la sociedad a la gestión y vigilancia de los presupuestos estatales (Schmelzer et al., 2022).

Pero así como el sentido misional del Estado debe cambiar, también debe hacerlo la política económica. Mazzucato (2021) propone siete pilares para redefinirla:

1. El sector privado, gobierno y sociedad deben crear valor juntos con base en un propósito público.

2. Los Estados no solo deben concentrarse en arreglar las fallas de mercado, sino, también, en cocrear y coformar mercados a partir de sus instrumentos (impuestos, regulaciones y políticas).

3. Las organizaciones y el cambio organizacional, al sustentarse en la cooperación y en esfuerzos de largo aliento, deben tener en cuenta la capacidad de asumir riesgos a partir de una financiación suficiente.

4. Se debe poner la economía al servicio de los objetivos sociales.

5. Combatir la inequidad, crear valor y dar forma a los mercados a partir de predistribución (trabajos dignos y propiedad colectiva), distribución y crecimiento inclusivo. 6. Diseñar contratos que distribuyan las cargas y ganancias de manera equilibrada entre lo público y lo privado.

7. La participación colectiva significa impulsar nuevas formas de colaboración en los procesos creadores (consenso social entre negocios, ciudadanos, grupos y gobiernos locales y centrales).

Combatir la inequidad también reviste promover el ingreso sustentado en el trabajo, más que aquel respaldado por la renta de la riqueza o el patrimonio personal, lo que invita a estimular mejores ingresos laborales como fuente de crecimiento de la economía moderna. Esto último es de suma importancia en la estructura del capitalismo contemporáneo que experimenta el progreso de los patrimonios gracias a los mercados financieros, mientras que la producción y los ingresos se estancan (Piketty, 2015).

Ciertamente, repensar el Estado como formador de mercados y guía de la industrialización, implica una nueva relación con las ideas ortodoxas de la economía neoliberal de las últimas tres décadas. Asunto que puede ser revelador si miramos experiencias como las de Defense Advanced Research Projects Agency (darpa) en Estados Unidos, agencia gubernamental encargada de liderar proyectos de innovación para la defensa y cuyos desarrollos han servido de base para el trasegar de exitosas industrias privadas que terminan beneficiando la economía nacional. Las microusb, los microprocesadores, los asistentes virtuales como Siri y hasta el mismo internet, fueron generados por esta agencia y sirvieron para el desarrollo de los iPhone y del exitoso mercado que suplen (Mazzucato, 2014). Sin embargo, en Latinoamérica, la centralidad del estado como industrializador tiene un referente bastante arraigado en su pasado, conocido como el modelo isi.

El modelo isi como antecesor de la economía misional

La transformación de la política económica con base al rol del Estado, de cierto modo, refleja el pensamiento cepalino de industrialización por sustitución de importaciones o modelo ISI, que tuvo lugar en Latinoamérica previo a la década de los ochenta. Modelo en el cual el Estado garantizaba un sistema de protección social más amplio que el propuesto por el neoliberalismo, asumiendo a la par un rol estratégico para promover las industrias nacionales. Un ejemplo en este sentido fue la política de sustitución de importaciones que Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) emprendió a través del Instituto de Fomento Industrial (ifi), siendo una muestra de ello el ensamblaje de automóviles con la instalación de la planta Sofasa Renault en Envigado (Valero, 2017). Asunto que reivindica la tesis de Miles (2010, 2012) y Mazzucato (2014) con respecto al ifi y las políticas de gobierno, al proyectar desde el establecimiento industrias estratégicas, a cambio de dejar la elección a las fuerzas del mercado.

Es así como en América Latina las trayectorias históricas, sociales y políticas, propias de un espacio poscolonial, han influido en las instituciones que caracterizan a los Estados. En este contexto, el capitalismo se define, en esencia, por la jerarquización social, variable que se traduce en las relaciones industriales, el sistema de bienestar y la orientación económica nacional (Bizberg, 2014).

De este modo, según Bizberg (2014), es posible identificar cuatro variantes de capitalismo en el continente: 1) el capitalismo orientado por el Estado y dirigido al mercado interno, brindando apoyo a sus exportadores (Brasil); 2) el capitalismo regulado por el Estado que subsidia al capital privado, dirigido al mercado externo (Chile); 3) el capitalismo desregulado subordinado al mercado externo, proyectando, a posteriori, un capitalismo de subcontratación internacional (México); 4) y finalmente los casos mixtos, de orden inestable y variante de acuerdo al liderazgo político y a la relación social existente (Argentina).

Tal categorización responde a lo propuesto por Boyer (2003), para quien las instituciones son la expresión de las relaciones y conflictos sociales, como también de sus acuerdos de cierre en un escenario público: las instituciones no son neutrales, beneficiando en su proceder algún tipo de actor social en los costos de transacción. Los costos que esto produce han decantado en la creación de firmas que minimizan dichas fallas de mercado en términos de información, negociación, monitoreo y vigilancia creíble de lo acordado (Williamson, 1985); sin embargo, emergen factores idiosincráticos que no son transables y que terminan influyendo en ciertos intercambios, como lo son aquellos relacionados con el capital humano en sus múltiples dimensiones (experiencia, principios y valores, lenguaje, confianza, etc.) (Williamson, 1979). Es en este contexto que las coaliciones políticas dominantes y las organizaciones sociales, así como su influencia política al entrar en conflicto con los sectores patronales y del Estado, terminan dando forma a los sistemas de protección social (sps) -conocido asimismo como rapport salarial-, pero también a las regulaciones laborales, regímenes monetarios, financieros, a la forma del Estado y a su relación con los medios de producción.

Ahora bien, al ser observado el componente teórico de lo propuesto por las variedades de capitalismo, es posible establecer que, en términos del modelo de producción, existen variedades de capitalismo en Latinoamérica. Estas relaciones se ven influenciadas por fuerzas externas, conflictos sociales y la historia política del país (Chavance, 2009).

Para Bertóla y Ocampo (2010), el desempeño económico depende de una suma de factores, como lo son las relaciones sociales, culturales y políticas, así como de la geografía, distribución de poder, riqueza, y la fortaleza y rol de las élites en los procesos de formación estatal. En el caso de algunos países latinoamericanos que se han convertido en milagros económicos, tales factores se ven reflejados en fases de alto desarrollo, acercándolos a los países occidentales, como los casos de Argentina antes de la I Guerra Mundial, de Venezuela, entre 1920-1960, y de Brasil y México antes de la crisis de deuda de 1980. Sin embargo, a estos momentos de milagro, le han seguido crisis profundas, alejándolos de las tendencias de desarrollo de boyantes estados occidentales. Asunto que contrasta con lo esgrimido por Bizberg (2014), quien establece cómo estas crisis llevaron a los Estados a desarrollar enfoques propios de desarrollo según los acuerdos institucionales que emergieron tras dichas etapas.A ello se une la frecuencia e intensidad de las crisis financieras (crisis de deuda externa, balanza de pagos y bancarias), así como la convergencia de ciclos negativos de comercio y flujo de capitales (bloqueo de exportaciones por situaciones de crisis globales), lo que genera, inevitablemente, contracciones en el comercio que impactan a los Estados y sus balanzas comerciales (Bertóla y Ocampo, 2010). Crisis que para Streeck (2013) y Rodrick (2011), debe ser direccionado por un poderoso sector público que instaure medidas contracíclicas y barreras comerciales para proteger la producción y mercados internos.

Dichas particularidades, encuentran su epítome en el auge y caída del modelo isi, que tuvo lugar en el periodo que va desde la Gran Depresión de 1930 hasta finales de los setenta. Dicho modelo abogaba por la sustitución de importaciones, políticas de intervencionismo estatal, protección a la producción nacional y por la industrialización e integración regional. Iniciativas inspiradas en propuestas teóricas conocidas como economía para el desarrollo, elaboradas en la década de los treinta por el economista Raúl Prebish y la Cepal, siendo apoyadas en sus albores por instituciones internacionales como el Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Internacional (fmi) (Bertóla y Ocampo, 2010).

El periodo isi no solo implicó la sustitución de importaciones, además, llevó a un mayor intervencionismo estatal en lo económico y social, y a la introducción de mecanismos de impulso a las exportaciones desde mediados de la década de los sesenta. En tal sentido, surge un modelo mixto que combinó tres variables: la sustitución de importaciones, la promoción de exportaciones y la integración regional. La modernización agrícola con políticas similares a las de industrialización, fue otro elemento a destacar en esta etapa (Bertóla y Ocampo, 2010; Bizberg, 2014). En Colombia, este periodo fue liderado por el Banco de la República que, en su etapa temprana, tuvo funciones de banca de desarrollo estatal (Kalmanovitz y Avella, 1998).

Pese a estos avances, la década de los ochenta y la crisis crediticia latinoamericana, presionan una serie de transformaciones que dan por cerrado el proceso ISI y abren el campo a la privatización, a la apertura comercial y al repliegue del Estado. Asimismo, el modelo entraría en crisis por la falta de divisas e inversiones, al igual que por cuenta del lánguido ahorro estatal, lo que llevó a la región a crecer a costa de un déficit comercial continuo (Bertóla y Ocampo, 2010). Según Boyer (2003), en el periodo de 1945-1979, una fracción del capital industrial y asalariado se convierte en dominante, lo que lleva a un crecimiento del estado fiscal junto al avance del sector financiero, a la par de los cambios de paradigmas y la crisis de deuda, dando lugar al estado deudor que limita las competencias de la banca central.

De acuerdo con Bizberg (2014), hasta finales de la década de los setenta los Estados latinoamericanos, en especial, México, Brasil, Chile y Argentina, tuvieron trayectorias similares en materia de producción, industrialización e inversión pública. Una vez termina el modelo ISI, se desarrollan diferentes tipos de capitalismo, dependiendo de las conclusiones del conflicto social que ello generó.

En este ambiente, se abre la puerta para la aplicación de reformas estructurales profundas, tendientes a la imposición de mercados autorregulados a través del consenso de Washington. No obstante, su aplicación es divergente a lo largo de la región, de acuerdo con las trayectorias que ya habían asumido los Estados de manera particular, a finales de la década de los setenta y en la década de los ochenta: en Argentina, Chile y Perú, se aplica de forma agresiva, mientras que en Brasil, Costa Rica, Colombia y México, se da de forma cautelosa y gradual dada la oposición social que generó (Bertóla y Ocampo, 2010).

En el caso de Colombia, Buendía et al. (2016) señalan que la apertura económica gavirista abrió una etapa de desindustrialización que generó la una “enfermedad holandesa”, al incrementar la dependencia del PIB con respecto a sectores minero-energéticos. En este sentido, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), señala que el país se ha desindustrializado gradualmente desde 1975, dada la baja participación industrial en el PIB: en la década de los setenta el rubro industrial correspondía a un 24 %, para el 2016 era de un 12 % y para el 2021, según la Cepal (2019), correspondía a un 11.15 %.

Ahora bien, frente al caso a evaluar, la política económica se encargó de aplicar el paradigma neoliberal que se sustenta en la economía clásica y neoclásica, privilegiando la fuerza de la economía, más aún, en un contexto latinoamericano de apertura y donde se aplicaba el consenso de Washington (Giraldo, 2010). Para el logro de tal objetivo se incentivó una mayor división del trabajo a partir del tlc con Estados Unidos, suscrito en el 2006 y que entra en vigencia solo hasta el 2012 (Ministerio de Comercio, s.f.). Proyecto al cual se sumó una reforma que flexibilizó garantías laborales, como el pago de horas extras y nocturnas (bbc, 2010), afectando los estándares vitales de los trabajadores y el mercado formal de empleo. Ajustes estructurales que, si bien fueron objeto de un debate nacional, respondían a demandas realizadas por el FMI, en línea con el interés gubernamental de tener opciones de crédito internacional para el país (Giraldo, 2010).

En tal sentido, es llamativa la firma de los acuerdos de 1999, 2002 y 2005 entre Colombia y el FMI, los cuales solicitaban el compromiso del Estado con los principios de liberalización de los mercados de bienes y servicios, eliminación gradual de subsidios a la producción local, de aranceles sobre la producción extranjera y a la utilización de medidas proteccionistas (Casas, 2017). Ello deja en Colombia un capitalismo regulado por el estado con vocación externa, anclada a la comercialización de materias primas tendientes a la desindustrialización.

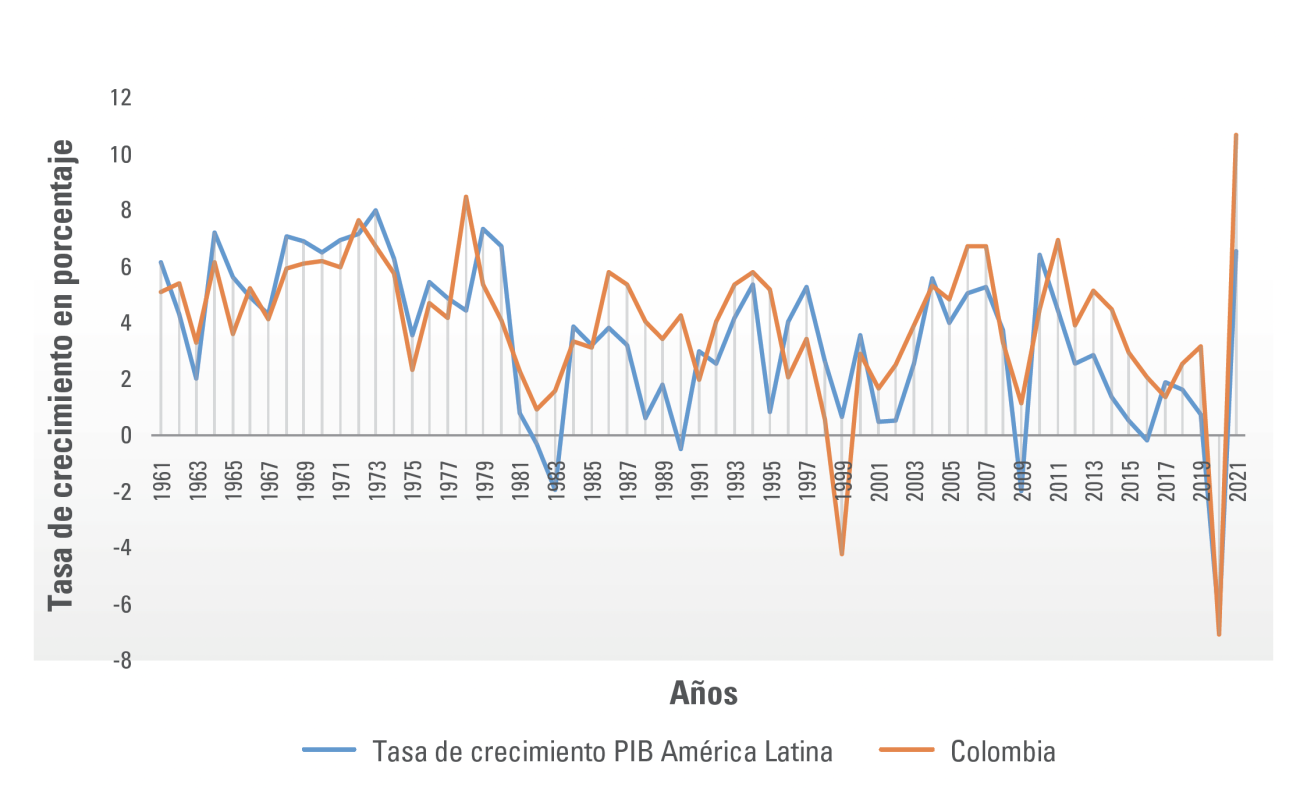

De manera general, si se observan las tasas de crecimiento del modelo ISI desde principios de la década de los sesenta en Latinoamérica, comparativamente se denota un rendimiento superior con respecto a la avanzada neoliberal que redujo las capacidades industriales del continente. Lo que permite establecer que el modelo regulado desde el Estado era más efectivo en el logro de un crecimiento sostenido, poniéndolo como principal actor en la política de emprendimiento industrial, tal como se muestra en la figura 1. En el caso colombiano, el promedio de la tasa de crecimiento del PIB entre 1961 y 1973, es de 5.05 %, de 1974 a 1990 es de 4.04 %, y de 1991 a 2021 es de 3.3 %. Para Latinoamérica, el promedio de la tasa de crecimiento del PIB entre 1961 y 1973 es de 5.9 %, de 1974 a 1990 es de 3.14 %, y de 1991 a 2021 es de 2.56 % (ver figura 1) (Banco Mundial, 2023).

Figura 1. Tasa de crecimiento pib comparada América Latina, Colombia 1961-2021

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Banco Mundial (2023).

Lo expuesto permite entrever cómo la economía misional durante la época ISI en Latinoamérica, con un protagonismo importante para el Estado, impulsó logros económicos importantes para la región, en términos de capacidades industriales y crecimiento del PIB. Asunto que se vio limitado por la implementación de modelos neoliberales que se empezaron a abrir campo desde finales de la década del setenta, para consolidarse en la década de los noventa. Hecho que adquirió matices variados al entrar en contacto con instituciones soberanas, sistemas de contención social y trayectorias históricas particulares de los regímenes políticos.

Colombia y la economía misional en el pnd 2022-2026: una oportunidad para el emprendimiento en el sector seguridad y defensa

En el caso del actual gobierno colombiano, el retomar una senda industrializadora ha pasado a ser parte del sistema de creencias que inspiran el pnd 2023-2026. En este sentido, los postulados de Mazzucato (2021), más allá de lo especificado en el pnd, han sido revisitados en diversos escenarios como en la posesión presidencial de agosto del 2022. Elementos que también han quedado esbozados en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026, articulando el uso de las capacidades duales (de uso militar y civil) para el encadenamiento productivo de la industria de defensa (Ministerio de Defensa, 2023).

La propuesta misional de Mazzucato (2021) ha vinculado el sector gubernamental, privado y bancario de Colombia, evidenciándose en una reunión con la economista el 20 de octubre de 2022 en la Casa de Nariño. Allí se planteó una mirada misional con respecto al agro colombiano, donde se vincularían la banca, Estado y campesinos, en torno a proyectos productivos de escala industrial y tecnológica (Presidencia de la República, 2022).

Para Mazzucato, en su análisis sobre Colombia, el equivalente de la misión a la luna para el país se refiere a la transición gradual y sostenida hacia una economía y sistemas de transporte carbono-neutro, que vincule lo público y privado en torno a la innovación, estimulando de paso el sector productivo y el empleo (Rueda, 2022).

El modelo de economía misional es asumido no solo en el pnd, de igual modo, es adoptado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha puesto en práctica una política orientada por misiones a partir de definir grandes desafíos o retos de la agenda política. En este sentido, dicho ministerio definió varias misiones o programas estratégicos: bioeconomía, ecosistemas naturales, territorios sostenibles, derecho a la alimentación, energía eficiente, sostenible y asequible, soberanía sanitaria y bienestar social, ciencia para la paz y ciudadanía (Ministerio de Cien-cia, 2022).

Tales líneas de acción, al ser vistas en perspectiva, se articulan a objetivos igualmente ambiciosos dentro del PND, que podrían asimilarse a misiones que vinculan transversalmente al sector público y privado como emprendedores. Dentro de ellos, es posible destacar el impulso que se desea dar a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, a partir de la alianza estratégica entre instituciones de orden público, privado, la academia y gremios productivos nacionales.

En tal sentido, el pnd plantea el fortalecimiento del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (gsed), contribuyendo, de este modo, al desarrollo de la industria y capacidades astilleras, aeroespaciales, metalmecánicas, de comunicaciones y transporte del país. En línea con esto, se propone, a manera de misión, “incrementar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, mejorar la conectividad y promover la competitividad regional” (Departamento Nacional de Planeación – dnp, 2023, p. 108). Asunto que pone énfasis en el fortalecimiento de las capacidades duales de la fuerza pública y, en especial, del alcance territorial a través del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena).

El caso de Suecia es llamativo como paralelo: el gobierno sueco impulsó la especialización tecnológica, la economía del conocimiento y el impulso de una mano de obra calificada, priorizando el desarrollo de sus industrias en torno a las comunicaciones, la construcción naval, mecánica, eléctrica y electrónica. Ímpetu que vino de la mano en 1998 con un apolítica pública que favorecía una sociedad de la información; casos como Volvo, Ericsson y Saab demuestran el potencial de este modelo (Aktouf, 2009). De hecho, Saab nace en la década de los treinta como un esfuerzo estatal para crear una fuerza aérea basada en la industria doméstica; iniciativa que recibe un mayor impulso durante la Guerra Fría con el fortalecimiento del poder aéreo sueco por cuenta de innovaciones como las aeronaves Draken, Viggen y Gripen (Saab, s.f.).

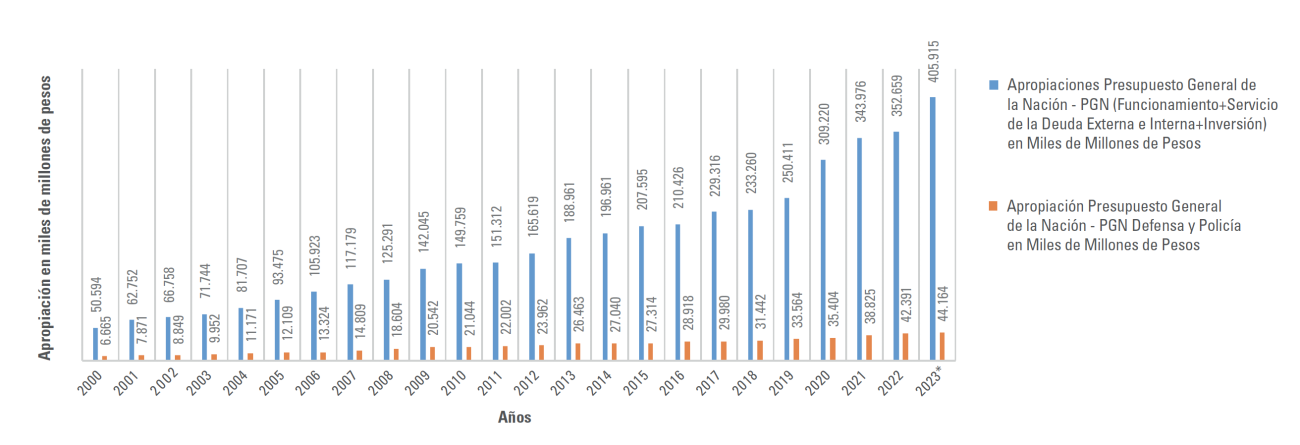

El logro de los objetivos del pnd relacionados con el sector seguridad y defensa, encuentran en el primer año de gobierno un presupuesto sostenido que, incluso, presenta un leve incremento de las apropiaciones del presupuesto general de la nación (pgn), pasando de $33.5 billones en 2019, $35.4 billones en 2020, $38.8 billones en 2021, $42.3 billones en 2022 y a $44.1 billones de acuerdo con la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2023. Lo expuesto, es visible en la figura 2, de acuerdo a los datos disponibles en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público(2023).

Figura 2. Apropiación pgn frente a la Apropiación Defensa y Policía 2000-2023

*Ejecución a 30 de junio de 2023.

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La articulación multisectorial que propone el pnd busca, al mismo tiempo, crear una gobernanza e institucionalidad del sector espacial, dirigida a la implementación de estrategias de desarrollo productivo en esta área, teniendo en cuenta la “industria, los procesos de ciencia, tecnología e innovación y los instrumentos de cooperación internacional” (dnp, 2023, p. 151). Elementos de suma relevancia para el avance de un sector que tiene efectos spillover y cuya regulación está en curso en el Congreso de la República a través del proyecto de ley n.° 296 de 2022, “por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial y se dictan otras disposiciones”.

A lo expuesto, se une una misión amplía que cohesiona diversos intereses: la “reindustrialización para la sostenibilidad, el desarrollo económico y social”. Política que promete proveer bienes públicos transversales unidos al sector productivo y que se encuentra enfocada, de acuerdo con el dnp (2023), en cuatro dimensiones:

1. Iniciativas sostenibles y basadas en el conocimiento (bioeconomía, transición energética, movilidad sostenible, economía circular, vacunas y medicamentos, agroindustria y derecho a la alimentación).

2. Innovaciones institucionales para una mejor articulación privada, pública y popular, e instrumentos de apoyo a procesos regionales de desarrollo (producción colectiva, transferencia de conocimiento y tecnología).

3. Diversificar la matriz exportadora y productiva.

4. Reconocer las diferencias y heterogeneidad productiva y regional del país y oportunidades de especialización productiva.

El vincular la sostenibilidad, la diversificación productiva y la creación de conocimiento, implica articular las diversas capacidades del Estado, más aún, de sectores que han venido desarrollando estas labores a la par de su misión constitucional. Tal es el caso de la fuerza pública, que impulsa iniciativas científicas que se encuentran articuladas a los intereses nacionales. Las expediciones antárticas, apoyadas por la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (Méndez, 2023).

Los objetivos del pnd, de igual modo, se transmiten a la política de seguridad y defensa nacional 2022- 2026. En tal sentido, es importante enfatizar que el concepto de seguridad humana, como eje central de su proyección, se articula a un sentido multidimensional del accionar conjunto, coordinado e interagencial, desde el cual es posible el desarrollo de propósitos misionales que generen industrias y capacidades, como bien lo es la exportación de seguridad. De esta manera se establecen preocupaciones en dimensiones que, claramente, demandarán innovaciones para su direccionamiento:

Colombia tiene una posición bioceánica y un posicionamiento estratégico en el continente, por lo que demanda una estrategia de seguridad nacional que preserve y proteja el territorio, los límites fluviales, marítimos, costeros e insulares, aéreos y espaciales de manera integral… A los retos tradicionales en la seguridad y defensa, se suma el generado por los nuevos conceptos que amplían los componentes de la soberanía, asociadas a posibles injerencias de nacionales o extranjeros, información sesgada, fraudes, robos de identidad, entre otros aspectos relativos al cibercrimen, que afectan a los ciudadanos y a la sociedad. Esto demanda la construcción y el fortalecimiento de nuevas capacidades en seguridad y defensa en el ciberespacio. (Ministerio de Defensa, 2023, pp. 36-37)

Por otro lado, la política de seguridad y defensa plantea de manera reiterativa, el uso de tecnologías de la información y analítica de datos para apoyar los procesos institucionales de lucha contra la criminalidad. Asunto que implica un enfoque vinculado a capacidades ciberespaciales en el área de inteligencia y contrainteligencia, que requiere una profundidad tecnológica y del conocimiento particular. En este sentido, la política de seguridad y defensa busca:

Fortalecer la función de inteligencia y contrainteligencia [a través de] las capacidades de planeación, análisis, recolección, procesamiento y difusión, así como la movilidad, infraestructura, tecnologías de la información, analítica de datos, inteligencia artificial, seguridad de comunicaciones [y] talento humano. (Mindefensa, 2023, p. 51)

Ahora bien, al observar todo lo expuesto, es imperativo destacar las formas en que las diferentes instituciones de la fuerza pública desarrollan estos enfoques, muchos de los cuales, desde la perspectiva de la industrialización y la generación de capacidades de Estado, ya poseían referentes.

En tal sentido, Colombia busca reconstruir o robustecer capacidades aún existentes y propias del sector seguridad y defensa, muchas de ellas orientadas desde la industria militar como la misma Cotecmar y sus antecesoras, o desde la Corporación para la Industria Aeronáutica Colombiana (ciac). Esta última, compañía que fabricaba en su momento aeronaves para labores de fumigación y transporte, en alianza con la estadounidense Piper Aircraft. Iniciativa que llegó incluso a tener presencia en los mercados andinos de Sudamérica, siendo objeto del respaldo estatal a través de la extinta IFI y de la Industria Militar Colombiana S. A. (Villalobos, 1993).

Hoy, la ciac desarrolla aeronaves remotamente tripuladas (ART), aeronaves de instrucción primaria tipo T-90 Calima y ofrece servicios de mantenimiento a la industria aeronáutica comercial, además de aquellos que brinda al sector público y a Estados aliados. Adicional a los certificados con los que cuenta por parte de Airbus Defence and Space y Embraer, para realizar mantenimientos a aeronaves C-295, CN-235, A-320, A-319 y T-27 Tucano –CIAC está habilitada para modernizar aeronaves T-27 dado un acuerdo de transferencia tecnológica y de conocimientos con Embaraer–, la ciac se prepara para “exportar bienes y servicios tales como los aviones Calima T-90, partes aeronáuticas en metal y materiales compuestos, sistemas UAV, blindajes aeronáuticos y cableados eléctricos” (ciac, 2023, párr. 31), de acuerdo con su plan estratégico institucional 2030.

Por otro lado, se encuentra el programa de nanosatélites, desarrollado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Ecopetrol, la Sociedad Académica Colombiana y conglomerados privados nacionales y extranjeros, con el fin de avanzar en la recolección de datos para estudios medioambientales, protección de activos críticos y planeación urbana y rural, a través de la observación espacial facilitada por estos pequeños satélites (Portafolio, 2023b).

A este devenir se suma Satena, organización cuyo propósito se encuentra encaminado al fortalecimiento del estado de derecho, propósito inscrito en su misión originaria de la década del sesenta, el cual lo definía como “un servicio especial de transporte aéreo en beneficio de las regiones subdesarrolladas del país, con el objeto de colaborar en las campañas asistenciales, docentes, de incremento agrícola y pecuario” (Presidencia de la República, 1962, párr. 6). Con esta misión en mente, Satena empieza sus operaciones a bordo de aeronaves C-47, Catalina, C-54, pby y Beaver, desplegando inicialmente vuelos a Arauca, al sur del país y a nacientes comunidades que crecían en las riveras del Inírida, el Vaupés y el Apaporis (Villalobos, 1993).

Hoy Satena cruza fronteras, abre nuevas rutas aéreas, promueve la integración y se proyecta como pilar de la estrategia de gobierno para el sector público aeronáutico y para las economías locales basadas en el turismo. Actualmente, el gobierno nacional proyecta una inversión de 20 millones de dólares anuales para la aerolínea del estado, vinculando rutas internacionales a Perú y Ecuador, adicionales a la ya existente Bogotá-Caracas (Torres, 2023).

Un ejemplo adicional fue el desarrollo de pintura aeronáutica para las aeronaves de la fuerza pública entre el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (cetad) del Comando Aéreo de Transporte n.° 5 y la Compañía Global de Pinturas S. A. (Pintuco), fue una combinación de esfuerzos que logró implementar esta innovación para las aeronaves AH y UH 60. (Rueda, 2021).

Otro avance en el desarrollo de la industria militar que contribuye al desarrollo del sector de seguridad y defensa es la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar), cuya historia reciente se remonta a julio del 2000, cuando el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional deciden acogerse a la legislación de ciencia y tecnología, lo cual les lleva a asociarse con particulares para desarrollar actividades científicas y tecnológicas. Es así como se crea esta entidad sin ánimo de lucro, conformada por el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Escuela de Ingeniería Julio Garavito (Porras, 2019).

Cotecmar viene teniendo un proceso muy interesante frente a su modelo de negocios. Lo anterior en atención a las variaciones de presupuesto que ha tenido la Armada Nacional de Colombia, su principal cliente a partir de un escenario posconflicto. Esto llevó a la corporación a explorar nuevos nichos de mercado y a la ejecución de proyectos con grandes astilleros internacionales, con el fin de mejorar productos y servicios, así como sus procesos productivos, sin embargo:

El elemento diferenciador de Cotecmar que aporta valor agregado a sus clientes es la innovación, los procesos de gestión del conocimiento y transferencia tecnológica ya sea implícita o explícitamente en la ejecución de proyectos obedecen a su Modelo de Gestión basado en el fomento de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (acti) y la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), estas afirmaciones se sustentan con cifras arrojadas por un estudio realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Experimental (ide) para Cotecmar en el año 2014 en el que se evidencia el alto impacto económico, social y tecnológico que ha generado la Corporación no solo en el sector de Construcción y Reparación de Buques (crb) sino también en el sector de Investigación y Desarrollo Experimental (ide), las cifras indican que Cotecmar es la empresa líder en Colombia en cuanto a participación en el mercado se refiere, tanto en el sector de ide como en el de crb, con una participación promedio de 78 % y 79 % entre 2001 y 2014 respectivamente, siendo la empresa que más aporta a los ingresos operacionales de ambos sectores. (Lara y Ortega, 2019, pp. 15-16)

Un evento como Colombiamar 2023, realizado este año por Cotecmar, la Armada Nacional y el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, muestra cómo esta corporación se ha convertido en un referente en la región en la industria naval, marítima y fluvial, desde los ámbitos académico, científico, tecnológico y comercial. El balance de este evento reportó las siguientes cifras: 3433 visitantes, 81 empresas expositoras, 30 ponencias científicas, 25 reuniones bilaterales con otras marinas, un total en ventas de USD 107.850.000 en 116 negocios concretados y la firma de cinco acuerdos con las empresas Ghenova, Frizonia, Cormagdalena, Sisdef y tno (Cotecmar, 2023).

Actualmente Cotemar se fundamenta en la ley 29 de 1990 (disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico), el decreto ley 393 de 1991(normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas y proyectos de investigación , entre otras), ley 1286 de 2009 (ley de ciencia y tecnología); reconociéndose como “una corporación de ciencia y tecnología sin ánimo de lucro, con naturaleza jurídica de entidad descentralizada indirecta vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, con régimen jurídico de derecho privado y presupuesto propio” (Cotecmar, 2021, párr. 6). Su trabajo, en asocio con la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad Nacional y la Universidad del Norte en investigación aplicada, le permite tener un amplio portafolio de servicios que incluye:

1. Construcción de buques militares y guardacostas, buques de trabajo y buques de asistencia social y uso dual.

2. Reparación y modernización, ofreciendo trabajos mecánicos, soldadura y ensayos, blasting y pintura, electricidad y motores, electrónica, habitabilidad.

3. Ciencia y tecnología, desde la gestión de proyectos I+D, programas de gestión tecnológica, gestión de la innovación, programas de investigación y el comité CYT.

4. Diseño e ingeniería, con estudios de factibilidad, diseño de buques y artefactos navales, ingeniería marina, ingeniería de producto, consultoría especializada, investigación y desarrollo y experiencias en entornos virtuales. 5. Servicios industriales, que incluyen dentro de sus servicios al departamento de inspección y ensayos, automatización y control (AyD), metalmecánica y el taller de motores de combustión interna diésel (Cotecmar, 2021).

Dentro de la industria militar una de sus entidades más reconocidas es la Industria Militar Colombiana (Indumil), la cual tiene sus raíces hacia el año de 1908, cuando el presidente Rafael Reyes Prieto decide la creación de lo que sería el Taller Nacional de Artes Mecánicas, el cual dependería del Ministerio de Guerra. Actualmente y como se establece en el acuerdo 439 del 2001, “la industria militar es una empresa industrial y comercial de estado con personería jurídica, capital independiente, autonomía administrativa y financiera y vinculada al Ministerio de Defensa” (Pérez, 2013, pp. 17-20).

La producción de armamento, municiones y explosivos no solo ayuda a la consolidación de los intereses nacionales en temas de seguridad, sino también es un negocio rentable en el mercado de la defensa, como se evidencia en el trato realizado con Guatemala en el 2019, donde se concretó la venta de 8000 fusiles Galil SAR Córdova 13, calibre 5,56×45 milímetros, por un valor de USD 10.000.000, destinados a enfrentar el crimen transnacional en este país. De igual manera esta industria recibió USD 22.4 millones en el 2018, por la venta de bombas MK 81 de 250 libras y MK 82 de 500 libras a Emiratos Árabes Unidos, las cuales serían utilizadas principalmente en la lucha contra ISIS (Semana, 2019). Ciertamente, el crecimiento de las necesidades en materia de seguridad en entornos inestables, al igual que a la hora de enfrentar el crimen transnacional a partir del control de los dominios aéreos, terrestre, marítimo, espacial y ciberespacial, crean oportunidades para la industria colombiana, sustentada en experiencia, costos de producción y, en algunos casos, proximidad regional.

Indumil cuenta hoy con un portafolio de servicios amplio, que al igual que Cotecmar ha ido cambiando debido a la menor inversión que hacen hoy las fuerzas militares en atención a las políticas del posconflicto. Este portafolio además de buscar nuevos mercados internacionales también fortalece el mercado interno, sobre todo en el tema de explosivos, los cuales son utilizados para obras civiles, sísmicas y actividades de minería. Dentro de los servicios para destacar se pueden encontrar los siguientes:

1. Producción y venta de armas y municiones importadas y por supuesto de fabricación nacional.

2. Elemento para desminado humanitario.

3. Explosivos y accesorios de voladura.

4. Servicios de metalmecánica industrial.

5. Productos militares.

6. Laboratorios balísticos, optrónicos, físicos y químicos.

7. Línea hospitalaria, la cual ha desarrollado elementos como ventiladores para salas de cuidados intensivos en cooperación con la Universidad de la Sabana (Indumil, 2023).

En cuanto a la Policía Nacional, sus avances en ciencia y tecnología están basados en la resolución 02078 del 01 de septiembre del 2020, que expide el “Manual de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Policía Nacional de Colombia”, documento que hace parte de la visión de este organismo al 2030, y que reglamenta el “Sistema Institucional de Ciencia y Tecnología e Innovación”, dirigido a fortalecer la cultura investigativa y la generación de conocimiento científico y tecnológico, como aporte a la actividad policial.

Los avances en ciencia y tecnología hacen parte de la misión de los organismos de seguridad y agencias encargadas de hacer cumplir la ley, debido a que:

Los cuerpos policiales se enfrentan a nuevas modalidades de crimen que hace menos de un lustro no existían. Su principal reto es el cómo utilizar la tecnología como su principal aliado para prevenir y combatir el delito en su territorio y dar una respuesta rápida y efectiva a los problemas de la criminalidad, demanda que se hace cada vez más frecuente por parte de las personas habitantes de estas regiones. (Villalobos, 2020, p. 81)

Por otro lado, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para el año 2018 la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia, ocuparía el puesto 13 en el Ranking de Solicitudes de Patentes de Universidades 2017, con un total de 5 solicitudes realizadas por la entidad (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018).

De igual manera, para el año 2021 la Policía Nacional obtendría 13 patentes, 1 registro de diseño industrial y 1 registro de marca (Acta 035 Rendición de Cuentas de la Dirección Nacional de Escuelas, 2021). Adicionalmente, esta institución cuenta con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, el cual lleva a cabo líneas industriales a través de su Fábrica de Confecciones, empleando un promedio de 1200 personas y produciendo más de 3000 uniformes al día, incluyendo los de calidad facón, destinados a la Armada Nacional de Colombia (Fondo Rotatorio de la Policía, 2018).

Conclusiones

La economía misional planteada por Mariana Mazzucato (2014, 2021), se presenta como una propuesta que pone en el centro del proceso económico y de formación del capitalismo y los mercados al Estado. Es una alternativa que debate los mitos sobre la inoperancia y lentitud del Estado, demostrando cómo las industrias y proyectos que tuvieron un liderazgo decidido desde el gobierno crearon un conjunto de innovaciones que beneficiaron toda una serie de bienes y mercados que sumaron riqueza, conocimiento y, aún más importante, bienestar social. El modelo de orden público-privado fue capaz de llevar al hombre a la luna en la presidencia de John F. Kennedy, desatando todo un conjunto de creaciones que años más tarde hacen parte de las tecnologías cotidianas.

Los problemas actuales, como el calentamiento global, la necesidad de tecnologías carbono-neutro, entre otras, proyectan un sentido amplio y misional que, según Mazzucato, pueden articular sectores diversos en un círculo de ingenio que permita catapultar a la economía. Con certeza hay riesgos, pero también ganancias que deben ser compartidas entre lo público y lo privado; no obstante, definidas por un director claro: el Estado emprendedor. Es posible encontrar ejemplos en este aspecto, como Suecia o Japón. Frente a este último caso, Aktouf (2009, p. 337) comenta:

Una de las principales fuerzas de Japón es la admirable administración de su economía que se apoya en un sistema de relaciones Estado-industria… Existe en Japón una burocracia enormemente calificada, muy orientada a los negocios, que mantiene relaciones complejas con la gran industria.

A ello, se suma ejemplos como el de Corea del Sur, donde la administración pública como organizador del Estado, impulsó la industria nacional, aprovechando una base agrícola, la cultura confucianista respecto al trabajo, la solidaridad social y la creación de conocimiento. Proceso asimilable al de Alemania, donde las tecnologías renovables, la protección ambiental y la industria basada en un capital humano altamente calificado, junto a la cogestión y concertación entre propietarios y fuerza laboral, se han traducido en progreso (Aktouf, 2009). Un caso similar se da en China, con una suerte de keynesianismo verde impulsado por el Estado y que se concentra en la creación de bienes de alto valor agregado dirigidos a la sostenibilidad: hoy, es el líder mundial en la exportación de tecnologías solares y eólicas, capacidad que es resultado de una inversión y planeación estatal en este tipo de tendencias (Jacobs, 2012).

El caso de Estados Unidos es igualmente llamativo. Fue precisamente la industria militar con darpa quien desarrolló avances como el internet y los microprocesadores; por su parte el financiamiento del Departamento de Defensa, junto a la Armada y el Ejército, desarrollaron el sistema gps, las baterías de litio y las pantallas de cristal líquido (Mazzucato, 2016). El presupuesto de defensa del Pentágono para el 2023, priorizan inversiones en innovación, modernización y capacidad industrial, especialmente enfocadas en “inteligencia artificial, microelectrónica, 5G y en el programa de Análisis de la Base Industrial (ibas) para fortalecer la cadena logística del sistema de defensa nacional” (International Institute of Strategic Studies, 2023, p. 26). El Estado emprendedor debe coformar mercados e impulsar un nuevo relacionamiento con el capitalismo, teniendo como propósito, el beneficio social, por encima de los beneficios del mercado. La etapa ISI presentó ciclos positivos en este sentido, ampliando un sistema de bienestar social que estaba respaldado por el auge de los commodities. El sector seguridad y defensa colombiano ha conservado ciertas capacidades industriales impulsadas en este período; capacidades que a la luz de los objetivos del pnd y la política sectorial 2022-2026, pueden promover una economía misional que genere spillovers hacía sectores diversos.

En este sentido, se destacan avances de acuerdo con los aportes realizados por la Armada Nacional a través de Cotecmar, impulsando la industria naval, marítima y fluvial, desde los ámbitos académico, científico, tecnológico y comercial; los esfuerzos de diversificación e internacionalización industrial, llevados por el Ejército Nacional por medio de Indumil y, finalmente aeroespacial, liderados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que ha trabajado a través de la ciac, mayoritariamente, redes de innovación y negocios que articulan actores públicos y privados de orden nacional e internacional.

Esto último se enmarca en el desarrollo de capacidades en los dominios espacial y ciberespacial. A partir del 2009, se da un cambio de doctrina que vincula la utilidad de los datos espaciales a actividades más allá de la seguridad y defensa; en 2011, junto a la Universidad Sergio Arboleda, lanza el satélite Libertad-1; en 2015, se acerca a la Nasa para impulsar su programa satelital facsat; en el 2018 lanza el facsat-1, momento en el que esta institución se convierte en operador de datos al tener control de activos espaciales (Córdoba, 2023). Lo expuesto, se fortalece con el lanzamiento del facsat-2 y con la sanción de la ley 2302 de 2023, que cambia la denominación de Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial, otorgándole responsabilidades en este sentido (Ley 2302, 2023).

Dicho rumbo le permite vincularse al ímpetu del Estado emprendedor a partir del poder aeroespacial y el uso dual que tiene –militar y civil–. Desde esta perspectiva, se articula al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial que apoyan la producción y optimización de imágenes para las diferentes agencias públicas, la prevención y lucha contra la minería ilegal y la deforestación, la generación de aplicativos que rastrean el cambio de uso de los suelos, y el desarrollo de cadenas productivas de alto valor agregado –tecnológico y humano– (Córdoba, 2023). Según el plan estratégico 2042 de esta institución, se espera tener una constelación de satélites que presten servicios de comunicación e imágenes para el país (Fuerza Aérea Colombiana, 2020).

Con certeza, los aportes de la ciac y los diferentes grupos de investigación, han permitido desarrollar técnicas e invenciones que apoyan el sostenimiento del poder aéreo colombiano, como lo son la producción de blindajes, piezas para aeronaves y procesos de mantenimiento y modernización (por ejemplo, para aeronaves T-27) (Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 2020). Capacidades que están al servicio de otros estados y de la industria comercial, generando articulaciones que promueven el progreso nacional. La alianza entre el Estado colombiano con Airbus, en la que se vincula la Fuerza Aeroespacial, para la producción de hélices y otras estructuras –generando transferencia de conocimientos y tecnología–, es muestra patente de un nuevo empeño industrializador (Portafolio, 2023a).

Indudablemente, las capacidades aéreas y espaciales permiten proteger activos cruciales para la transición energética, la protección ambiental, el turismo, la articulación territorial y la gestión hídrica perseguida por el gobierno nacional en su política pública. Estas proporcionan soporte a la planeación, al igual que sostén a la vigilancia y seguimiento de objetivos estratégicos en los territorios. Cocrear, dar forma a la economía y a los mercados, impulsar el empleo en múltiples áreas, así como la inversión, la innovación y el desarrollo, consiste en volver a dar protagonismo al Estado emprendedor: el poder aeroespacial tiene un rol fundamental en ello, al perseguir objetivos tan ambiciosos como inspiradores.

Referencias bibliográficas

Banco Mundial. (2023). Indicators World Bank. Data. Worldbank.Org/Indicator.

bbc. (2010). Colombia: el legado económico de Uribe. https:// www.bbc.com/mundo/economia/2010/08/100802_colombia_uribe_gobierno_balance_economia

Bertóla, L. y Ocampo, J. (2010). Una historia económica de América Latina desde la independencia: desarrollo, vaivenes y desigualdad. Secretaría General Iberoamericana.

Bizberg, I. (2014). Tipos de capitalismo en América Latina. In I. Bizberg (Ed.), Variedades de capitalismo en América Latina: los casos de México, Brasil, Argentina y Chile (pp. 41- 94). El Colegio de México.

Boyer, R. (2003). Les institutions dans la théorie de la régulation. Cahiers d’économie Politique, 1(44), 79-101. https:// doi.org/https://doi.org/10.3917/cep.044.0079

Buendía, J., Osorio, R., Rangel, J. y Miranda, M. (2016). La desindustrialización en Colombia desde la apertura económica. Revista CIFE, 18(28), 71-89. https://doi.org/10.15332/ s0124-3551.2016.0028.03

Casas, J. (2017). Implicaciones de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional sobre la pobreza en Colombia. Económicas CUC, 38(1), 9–36.

Cepal. (2019). Estadísticas e indicadores: demográficos y sociales – Cepalstat bases de datos y publicaciones estadísticas. Cepalstats. https://statistics.cepal.org/portal/ cepalstat/dashboard.html?theme=1&lang=es

Chavance, B. (2009). Institutional economics. Routledge.

ciac. (2023). Ciac historia. https://ciac.gov.co/historia/

Ley 2302. (2023). Por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ gestornormativo/norma.php?i=214010

Córdoba, L. (2023). Discurso de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para el foro: El potencial transformador de la inteligencia artificial: desafíos en el campo de la ética y conservación de la biodiversidad.

Cotecmar. (2021). Quiénes somos. https://www.cotecmar.com/ quienes-somos

Cotecmar. (2023). Colombiamar 2023 en cifras. Linkedin. https://www.linkedin.com/posts/cotecmarcolombia_ colombiamar-2023-en-cifras-activity-70426421355226 39872-W9ka/?utm_source=share&utm_medium=member_ desktop

Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. (2020). La historia transversal del conflicto: transformaciones de la Fuerza Aérea Colombiana en contexto. Fuerza Aérea Colombiana. https://www.fac.mil. co/sites/default/files/linktransparencia/informacioninte res/informescomision/la_historia_transversal_del_con flicto_transformaciones_de_la_fuerza_aerea_colombia na_en_contexto_0.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2023). Bases del plan nacional de desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ portalDNP/PND-2023/2023-02-23-bases-plan-nacional-de-desarrollo-web.pdf

Fondo Rotatorio de la Policía. (2018). Industrial. https://www. forpo.gov.co/es/servicios-de-informacion/industrial

Fuerza Aérea Colombiana. (2020). Estrategia para el desarrollo aéreo y espacial de la Fuerza Aérea Colombiana 2042.

Giraldo, F. (2010). Balance económico de la administración Uribe primer periodo: 2002-2006. Apuntes del Cenes, 27(43), 93. https://doi.org/10.19053/01203053.v27.n43. 2007.213

Indumil. (2023). Trámites – Indumil. https://www.indumil.gov. co/tramites-y-servicios-4/

International Institute of Strategic Studies. (2023). The military balance 2023.

Jacobs, M. (2012). Green growth: economic theory and political discourse. http://www.lse.ac.uk/grantham.

Kalmanovitz, S. y Avella, M. (1998). Barreras del desarrollo financiero: las instituciones monetarias colombianas en la década de 1950. https://www.banrep.gov.co/sites/default/ files/publicaciones/pdfs/borra104.pdf

Lara, A. y Ortega, E. (2019). Elementos estructurales para el diseño de modelos de negocio en entidades de ciencia y tecnología naval, marítima y fluvial a partir de la experiencia de Cotecmar. Universidad de Cartagena. https:// repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/15792

Mazzucato, M. (2014). The entrepreneurial state: debunking public vs. private sector myths. Anthem Press.

Mazzucato, M. (2016). The entrepreneurial state, implications for market creation and economic development. The entrepreneurial State, implications for market creation and economic development. Raul Prebisch Lecture.

Mazzucato, M. (2021). Mission economy: a moonshot guide to changing capitalism. Penguin Random House UK.

Méndez, A. (2023). Expedición Antártida: científicos exploran condiciones extremas del lugar. El Tiempo. https://www. eltiempo.com/justicia/investigacion/expedicion-antar tida-cientificos-exploran-condiciones-extremas-del-lugar-736171

Miles, I. (2010). The development of technology foresight: A review. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1448–1456. https://doi.org/10.1016/j.techfore. 2010.07.016

Miles, I. (2012). Dynamic foresight evaluation. Foresight, 14(1), 69–81. https://doi.org/10.1108/14636681211210378

Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2022). Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ politicas_orientadas_por_misiones_-_minciencias_2022- 2026.pdf

Ministerio de Comercio. (s. f.). ABC del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. https://www.tlc. gov.co/preguntas-frecuentes/abc-del-tratado-de-libre-comercio-entre-colombia-y

Ministerio de Defensa. (2023). Políticas de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, 2022-2026.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2023). Cifras presupuestales históricas. https://www.minhacienda.gov.co/ webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupues togralnacion/bitcoraeconmica

Pérez, J. (2022). Proyecto de Ley 296/2022C. https://www.cama ra.gov.co/integridad-territorial-en-el-ambito-espacial

Pérez, J. (2013). La industria militar colombiana, una empresa industrial y comercial del Estado Universidad de los Andes. https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/ handle/1992/24367/u670359.pdf?sequence=1

Piketty, T. (2015). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.

Porras, J. (2019). La historia de Cotecmar poco conocida. Acore. https://www.acore.org.co/wp-content/uploads/2019/ 06/LA-HISTORIA-DE-COTECMAR-POCO-CONOCIDA2.pdf

Portafolio. (2023a). Colombia se alió con Airbus para la fabricación de piezas para aviones. https://www.portafolio.co/ negocios/empresas/alianza-colombia-airbus-para-fabri car-piezas-para-aviones-581945

Portafolio. (2023b). Video: lanzan al espacio el FACSAT2 Chiribiquete, satélite de la FAC y Ecopetrol. https://www. portafolio.co/negocios/empresas/video-lanzan-al-espa cio-el-facsat2-chiribiquete-satelite-de-la-fac-y-ecope trol-581478

Presidencia de la República. (1962, 12 de abril). Decreto 940 de 1962. Por el cual se adicionan y modifican los Decretos 2321 de 1943 y 1978 de 1946. Diario Oficial 30783 https:// www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma. php?i=71274Presidencia de la República. (2022). En conversatorio con la economista Mariana Mazzucato y empresarios, el presidente Gustavo Petro invita a la banca privada a financiar la política de producción agraria de su gobierno. https:// petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/En-conversa torio-con-la-economista-Mariana-Mazzucato-y-empre sarios-el-Pres-221020.aspx

Rodrick, D. (2011). The globalization paradox: why global markets, states, and demcoracy can’t coexist. Oxford.

Rueda, M. (2022). Consejos de Mariana Mazzucato, la economista de moda, al presidente Petro. El Tiempo. https://www. eltiempo.com/politica/gobierno/consejos-de-mariana-mazzucato-la-economista-de-moda-al-presidente-petro- 713760

Rueda, R. (2021). Discurso CETAD-Pintuco.

Saab. (s. f.). Over 400 years of history. https://www.saab.com/ about/history

Schmelzer, M., Vetter, A. & Vansintjan, A. (2022). The future is degrowth: a guide to a world beyond capitalism. Verso.

Semana. (2019). Colombia exporta armas como bombas y fusiles a Guatemala y Emiratos Árabes. https://www. semana.com/nacion/articulo/colombia-exporta-armas-como-bombas-y-fusiles-a-guatemala-y-emiratos-ara bes/632812/

Stiglitz, J. (2012). The price of inequality. Allen Lane.

Streeck, W. (2013). Buying time: the delayed crisis of democratic capitalism. Verso.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2018). Universidades lideran solicitudes de patentes en Colombia. Sic. Gov.Co. https://www.sic.gov.co/noticias/universidades-lideran-solicitudes-de-patentes-en-colombia

Torres, O. (2023). Gobierno inyectará 20 millones de dólares anuales a Satena: volará a Perú y Ecuador. Bluradio. https://www.bluradio.com/nacion/gobierno-inyectara- 20-millones-de-dolares-anuales-a-satena-volara-a-peru-y-ecuador-rg10

Valero, C. (2017). El Renault 4 en Colombia. Biografía social de un objeto de diseño industrial. Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/ handle/unal/63406/VALEROTESISR4ENCOLOMBIABIO GRAFIASOCIALDEUNOBJETODEDISEÑOINDUSTRIAL. pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vallejo, E. (2014). La desindustrialización en Colombia. Apuntes del Cenes, 33(57), 7–8. http://www.scielo.org.co/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0120-30532014000100001 &lng=en&nrm=iso&tlng=es Villalobos, H. (2020). El desarrollo tecnológico en materia policial: una receta de éxito para la prevención del delito. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 15(1), 79–97. https://doi.org/https://doi. org/10.18359/ries.4243

Villalobos, J. (1993). Historia de las fuerzas militares de Colombia: Fuerza Aérea. Editorial Planeta.

Williamson, O. (1979). The Journal of Law and Economics-Transaction cost economics. Journal of Law and Economics, 22(2), 233–261.

Williamson, O. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. Free Press.